Würde – Der Sinn für sich

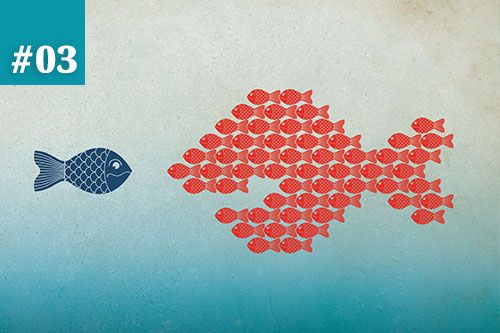

Warum es in einer zunehmend komplexen Welt für Gerald Hüther «nicht mehr darauf ankommt, eine Rolle zu spielen, sondern man selbst zu sein».

Von Bremen über den Kaukasus nach Russland bis hin nach Indien und China – das Verzauberungsvermögen von Märchen auf Kinder scheint grenzenlos. Aber warum? Weil sie im Gegensatz zum Mythos, so zumindest Lewis Carroll (Autor von «Alice im Wunderland»), mit Liebe erzählt werden: Im Märchen wird das Unendliche ins Endliche übersetzt, das Göttliche ins Menschliche, das Ewige ins Zeitliche, das Ideale ins Unvollkommene. Mit seiner bildhaften Sprache hebt das Märchen die Unzugänglichkeit der Welt auf, macht sie für das Kind verstehbarer. Das Märchen integriert Ambivalenzen, nuanciert zwischen Schwarz und Weiss. Es sind seine unendlichen Möglichkeiten der Identifikation, die negative Emotionen überwindbar erscheinen lassen.

Was aber passiert, wenn einem Kind nur noch wirklichkeitsgetreue Geschichten erzählt werden? Es kann zu dem Schluss kommen, seine innere Wirklichkeit sei für seine Eltern weithin bedeutungslos.

Zwischen Wollen und Sollen, Leben und gelebt werden

«Wer nur gemocht wird, wenn er den Vorstellungen seiner Eltern, seiner Erzieher und Lehrer entspricht, wird nicht geliebt, sondern benutzt.»

– Gerald Hüther

Kinder, so der Neurobiologe Gerald Hüther, internalisieren bereits in ihrer vorgeburtlichen Entwicklung eine Vorstellung dessen, was Liebe bedeutet: gleichzeitige Autonomie und Verbundenheit. Ein Grundvertrauen in das eigene Dasein, das von der Erfahrung, in den eigenen Wünschen und Träumen nicht ausreichend berücksichtigt zu werden, mehr als getrübt werden kann. Es lässt jenes Gefühl von Inkohärenz entstehen, dessen Riss immer dort aufklafft, wo Denken, Fühlen und Handeln keine Einheit mehr bilden. Das «innere Bild» dessen, was und wer man sein will, scheint mit den äusseren Umständen, den Erwartungen und Bewertungen der eigenen Mitmenschen nicht mehr kompatibel. Es entsteht der Eindruck, unverbunden, unverstanden, grundsätzlich so, wie man ist, nicht akzeptiert zu sein.

Dabei ist für ein Kind, dessen – an sein «inneres Bild» geknüpftes – «Ich» noch zu keiner vollständigen Identität herangereift ist, gerade jener mit seinem Ego verbundene Selbsterhaltungstrieb überlebenswichtig: Es braucht die Identifikationen seiner Mitmenschen, um sich selbst als etwas, das existiert, wahrzunehmen. Ihr Verlust oder fehlende Übereinstimmung mit dem eigenen Selbstbild, so Gerald Hüther, bedeutet einen Energieaufwand für unser Gehirn, der – insofern er langfristig nicht aufrecht erhalten werden kann – einzig zwei Ausgangsmöglichkeiten offenbart, um die ursprünglich Ordnung stiftende Orientierung wieder herzustellen: Entweder es werden die Inkohärenz verursachenden Umstände verändert oder man verändert sich selbst, passt sich und seine Bedürfnisse an die jeweils herrschenden Verhältnisse an.

Ähnlich verhält es sich bei einem Kind, dem – sei es durch verbales oder nonverbales Verhalten – zu verstehen gegeben wird, dass es so, wie es ist, «nicht richtig sei». Auch ihm verbleiben einzig zwei «Schuldzuweisungen», um dem Druck jener Qualitätsanforderungen habhaft zu werden und den gewünschten Zustand von Kohärenz wieder herbeizuführen: Entweder es erklärt die Leistungsanfordernden, sprich seine Eltern, das Schulsystem oder gleich die gesamte Gesellschaft für blöd, oder es sucht die Ursache der Qualitätsmängel bei sich und erklärt sich selbst für blöd. Egal für was es sich entscheidet: Zum Objekt eigener oder fremder Absichten gemacht zu werden, tut weh und untergräbt das ureigene Gefühl dessen, ein selbstbestimmter Mensch zu sein. Denn zieht das Kind sich nun in oder aus sich selbst zurück – in beiden Fällen erlischt das menschliche Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit einerseits sowie Autonomie und Freiheit andererseits. Tritt jedoch Letzteres ein, und das Kind erklärt sich selbst als «zu doof» für diese Welt, reduziert es sich zum «Objekt seiner eigenen Bewertung» und bezeichnet sich selbst als nicht liebenswert.

Für dieses Kind ist es nicht nur nicht vorstellbar, jemanden zu lieben, ohne, dass damit Erwartungen oder Bedingungen verbunden sind – konform seiner Selbstauffassung als Objekt verliert es den Bezug zu seinen persönlichen Neigungen und Fähigkeiten, ersetzt seine eigenen Entscheidungen und Bedürfnisse durch die Interessen einer Obrigkeit. Anstatt seine eigenen Ideale zu entwickeln, adaptiert es die seiner Mitmenschen. Im Verlust seiner Intuition entfremdet es sich von sich selbst, verfehlt es, verliert es sein Selbst. Das Einzige, was in dieser Willenlosigkeit zu bleiben scheint, ist die Teilnahmslosigkeit: Hat das Kind kein Mitgefühl mehr für sich, kann es auch kein Gefühl für andere mehr entwickeln. Was damit beginnt, sich selbst nicht mehr zu spüren, endet darin, auch andere nicht mehr zu spüren. …

von Lilly Gebert

Du möchtest den ganzen Artikel lesen? Dann bestelle jetzt die 03. Ausgabe oder gleich ein Abo in unserem Shop.

Deine Meinung ist uns wichtig: Teile dich mit und diskutiere im Chat mit unseren Lesern.