Einer ging, obschon er bleibt. Ein anderer kommt, obschon er ging!

Rezension zu Karen A. Swassjan: «Rudolf Steiner – Ein Kommender»

Der Autor, über dessen Buch ich hier einen persönlichen Eindruck niederschreibe, ist im September vergangenen Jahres verstorben. Doch was zählt das, wenn es um das Wesentliche geht, nämlich um sein zeitloses Gedankengut, für das er vor allem lebte und wirkte. Zeitloses hat den Vorteil einer beständigen Aktualität, wie verrückt auch immer sich die Zeiten gebärden. Ob dieses Gedankengut jedoch in der Gegenwart auch schon verstanden und ergriffen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem auch davon, wie man die historischen Zusammenhänge, die kulturelle Entwicklung usw. in Zeiten massiver globaler Verschiebungen erkennt und selbst erlebt.

Es ist kein Buch für Schöngeistige im traditionellen Sinne des Wortes. Absolut ein Buch für Schöngeistige, die den Geist in seiner Klarheit lieben und sich ihm verpflichtet fühlen. Sie kommen voll auf ihre Kosten. Wer dazu den Reichtum der speziellen swassjanischen Verknüpfungskunst liebt, bekommt reichlich Zugaben, jenseits seines eigentlichen Anliegens (Humor und Chuzpe, Staunenswertes und Spannung – alles inclusive).

Mein Eindruck von Karen Swassjans Werk «Rudolf Steiner – Ein Kommender» ist zunächst einmal der, dass ich es zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen überhaupt zähle. Warum? – Es birgt das Zukünftige, mit dem die Welt noch immer schwanger geht und (noch) nichts davon merkt.

Zum Inhalt:

Teil I: Überwindung der Philosophie

Da streiten sich nun Anthroposophen und Nichtanthroposophen – und ausgerechnet ein Philosoph aus Armenien (er)klärt den beiden die Anthroposophie durch Rudolf Steiners Schlüsselwerk der «Philosophie der Freiheit» – indem nun endlich klar wird, dass besagte Philosophie gar keine ist, weil … Dieses «weil …» wird in akribischer wie durchdringender Weise so breit und reich aufgefächert, dass einem der Wind des Denkvermögens heftig um die Augen und Ohren fährt, auf dass so Manchem vorübergehend Hören und Sehen vergeht … Zunächst jedenfalls!

Teil II. Die Umwandlung der Theosophie

«Die Krankheit» der gescheiterten Anthroposophen (die Anthroposophie als solche kann ja nicht scheitern) wird in der sehr genauen Anamnese benannt und bezieht sich vor allem auf das Unvermögen, das Hauptwerk Steiners richtig zu lesen. Richtig im Sinne dessen, wie es Steiner anlegte und forderte. Urphänomenal sollte man es in sich wirken zu lassen, es verlebendigen und er-, begreifen … statt es in Zirkeln und Clübchen gutmeinend zu zerlesen. Auch könnte man es als Licht in sich auferstehen lassen, fernab der Methode dessen, wie sonst Bücher gelesen werden.

Steiner benutzt für das Anliegen der Anthroposophie zunächst die Sprache der Philosophie als Stilmittel, um später zu erkennen, dass die Zeitgenossenschaft damit jedoch wenig anzufangen wusste. Dann der logisch zu vollziehende Schritt zur Theosophie, wo er die gleiche Sache aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und zu erklären versucht – und dabei eklatant missverstanden wird: weil nominalistisch gelesen, eventuell auch spirituell-materialistisch oder auch philosophisch-intellektuell – alles, nur nicht, wie es die Sache erfordert.

Im Vollzug des Weges vom Frühwerk der «Philosophie der Freiheit» zur «Theosophie» geht es nicht um eine Weiterentwicklung, wie es häufig fälschlich interpretiert wird, sondern um eine andere Form von Hilfestellung für all die Suchenden auf dem Erkenntnisweg. Dass solche Stellen mittels eigener Aussagen von Steiner von Swassjan genauestens untersucht und belegt werden, versteht sich von selbst.

Teil III. Die Erschaffung der Anthroposophie

Swassjans Buch fordert Alles, weil es um nichts weniger als um Alles geht. Ob man dieses Alles jedoch erkennt und demgemäss bereit ist, sein «eigenes» Alles notwendigerweise in die Waagschale zu legen, liegt im individuellen Vermögen des Lesers. Das ernsthafte Spiel mit den gedanklichen Querverbindungen zwischen Philosophie und Anthroposophie über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte und ihren bemerkenswerten Verknüpfungen fordert Konzentration beim Lesen und die Liebe zur Sache, die die Sache der Anthroposophie ist – jedoch nicht unbedingt auch die der Anthroposophen. Liest man sich tiefer in seine Werke ein, wird klar, wo der Autor den Unterschied sieht.

Mit all jenen alten und herkömmlichen, uns wohl allen gewohnten Lesarten ist dem nämlich nicht beizukommen, was gemeint ist. Gemeint und gewollt ist der zu schaffende urphänomenale Zugang zu dem, wie WELT und Mensch, MENSCH und Gott, GOTT und Sein erkannt wird – monistisch und ohne das dualistische Bindewort «oder» … Das Urphänomenale muss neu vom Menschen ergriffen, neu erlernt werden, damit er zum Wesentlichen kommt – jenseits materialistisch-spiritualistischer Dualismen.

Fazit

Dass dieses Buch nichts für Faulenzer ist (ich selbst musste oft zum Fremdwörterbuch greifen) und ein ordentliches Mass an Konzentration und Zeit kostet, steigert seine geistige Attraktivität, sofern man sich der Mühe eines genauen Lesens und Denkens unterzieht und zu unterscheiden weiss zwischen den anthroposophischen Ursünden, dem «Meister» blind, gläubig, begeistert-luziferisch zu huldigen, mit «verbrühtem Herzen» oder alternativ nun doch endlich mal ahrimanisch-intellektuell-raffiniert meint, ihn «hie und da gewisser Fehler zu überführen».

Vermenschlichungen, Vergöttlichungen, Huldigungen, blinder Glaube, glühende Begeisterungen – mit all diesen und mehr Begrifflichkeiten wird das Kellergeschoss des nominalistischen wie spiritualistischen, materialistischen, spiritistischen, dadaistischen, spirituellen und philosophischen Denkens bei Swassjan entrümpelt.

Es ist, als entsorge er gedanklichen Quast von Jahrtausenden, und legt dabei aber all jene Schätze neu frei, für die die Zeit hoffentlich bald reif sein wird.

Textproben:

Dachten die Philosophen in ihren Gedankengängen die Weltordnung, so pflegten sie diese ihre Gedanken über die Weltordnung wie gebannt der Aussenwelt, ob nun in Form einer transzendenten Ideenwelt oder einer ebenso transzendenten Materiewelt, zuzuschreiben. Was ihnen dabei fatalerweise entging, war das Menschliche dieser ihrer Gedankengebäude. Das Beispiel Platos gilt in der Darstellung Rudolf Steiners als urphänomenal, das heisst es erörtert erschöpfend den Fall Plato als solchen und weist gleichzeitig auf die übrigen Fälle hin: «Alles, was Plato als Ideenwelt jenseits der Dinge vorhanden glaubt, ist menschliche Innenwelt. Der Inhalt des menschlichen Geistes aus dem Menschen herausgerissen und als eine Welt für sich vorgestellt, als höhere, wahre, jenseitige Welt: das ist platonische Philosophie.» (S. 73)

Der Zustand des Menschen zwischen der schon geschriebenen «Philosophie der Freiheit» und der noch nicht geschriebenen «Theosophie» ist also der Herabstieg (Rudolf Steiner charakterisiert diese Zeit als «Höllenfahrt») aus der Zeitlosigkeit des Essentiellen in die Tagesordnung des Existenziellen. Anders angesehen, er ist die sich als Entwicklung ausdehnende ständige Gegenwart. (S. 224)

Um den ausser Rand und Band geratenen Denkallergiker Luzifer in die Schranken zu weisen, der seinen Vorteil nicht auf den schwer gangbaren Pfaden des Denkens, sondern auf dem Königsweg der Herzensvisionen sucht, lässt Thomas den bis anhin noch gebändigten Ahriman los und bevollmächtigt ihn zum Kampf gegen alles Körperlos-Ideelle. Man kann das Geschehene nur im Lichte des Weltkarmas verstehen, das dasjenige Luzifers und Ahrimans ist, und dessen Ausgleich die karmafreie Golgatha-Tat war, aus der sich erst die Möglichkeit ergab, den Weltprozess auf die Erlösung der beiden Mitarbeiter Gottes hinzulenken. (S. 274)

Die «Philosophie der Freiheit» bricht zwar durch die dezidierte Ablehnung des Dualismus und jeglicher Jenseits-Mystik mit der philosophischen Tradition, geht aber nichtsdestotrotz von traditionellen Fragestellungen aus. […] Die Anthroposophie der «Philosophie der Freiheit» ist die des Denkens, als welches die Weltgottheit im Menschen völlig aufgeht. […] Das Göttliche offenbart sieh hier nicht mehr durch das Denken, sondern durch das Sinnliche. Der Gott der Anthroposophie 1910 heisst: SINNESWAHRNEHMUNG. (S. 281 f.)

Anthroposophische Erkenntnis ist das jüngste Gericht, wo die Leichnam gewordenen Sinneswahrnehmungen in ihren unverweslichen Begriffsleibern auferstehen. (S. 322)

Die bis zum Nullpunkt leer gewordene Innenwelt heisst inspirationsfähige Welt. Die Inspiration selbst, die die Sprache des Weltgeschehens im menschlichen Innern ist, bricht aber nicht in die positive Stille herein, sondern erst in die negative Stille, die leerer ist als die Leere. Inspiration als Schöpfung aus dem Nichts hat also nicht ein blosses Nichts zur Voraussetzung, sondern dessen Verdrängen in den Überfluss des Nichts. (S. 335)

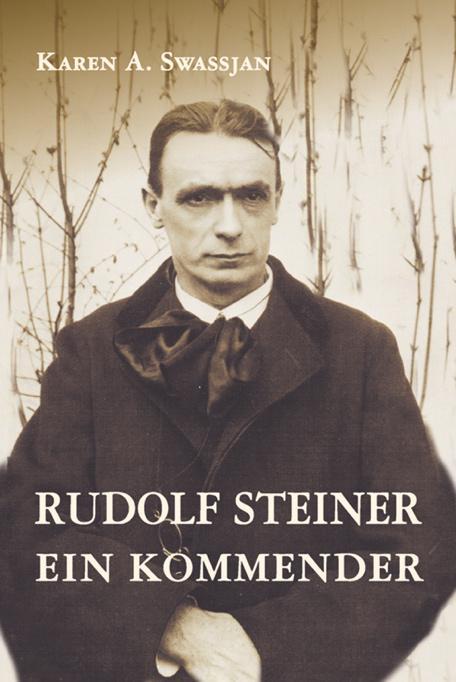

Karen A. Swassjan: «Rudolf Steiner – Ein Kommender», 3. Aufl. Edition Nadelöhr, Ossingen/Schweiz 2025, 373 Seiten, gebunden, fester Umschlag, Lesebändchen. CHF 32 / EUR 29

Alle Infos finden Sie hier.

Karen A. Swassjan (1948 – 2024) war bis 1993 Professor für Philosophie, Kulturgeschichte und Ästhetik an der Universität Jerewan. Promotion mit einer Arbeit über Henri Bergson, Habilitation über «Das Problem des Symbols in der Philosophie der Gegenwart». Übersetzer ins Russische und Herausgeber von Werken Nietzsches, Spenglers und Rilkes. Autor zahlreicher Bücher zu Anthroposophie, Philosophie und Literatur, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Zahlreiche deutschsprachige Publikationen insbesondere zu anthroposophischen Themen. Karen A. Swassjan ist Forschungspreisträger 1993/94 der Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn. Ab 1994 lebte er in Basel und wirkte als freier Dozent und Autor.

Hat dir der Artikel gefallen? Dann bestelle jetzt ein Abo in unserem Shop!

Deine Meinung ist uns wichtig: Teile dich mit und diskutiere im Chat mit unseren Lesern.